風帯とは?

一般的な三段表装では一文字、中廻、上下(天地)に3種類の裂地を用います。その中でも、一文字に一番上質な裂地を使います。そして、風帯の表は一文字と同じ裂地、裏は上下と同じ裂地を使います。これを、一文字風帯と呼びます。下げるものを本式とし、これを垂風帯と呼びます。また、上下に貼り付けた風帯を押風帯と呼びます。また、佛表装においては、風帯に中廻と同じ裂地を使います。これを、中風帯または中廻風帯と呼んでいます。

中国では

元祖、中国では風帯のことを「驚燕」と呼んでいます。風帯の起源は、燕を驚かせて表具に近寄らないようにするためのものだったということです。しかし、現在の中国表装には風帯のついた表具は少ないので不思議な感じがします。

風帯の構造

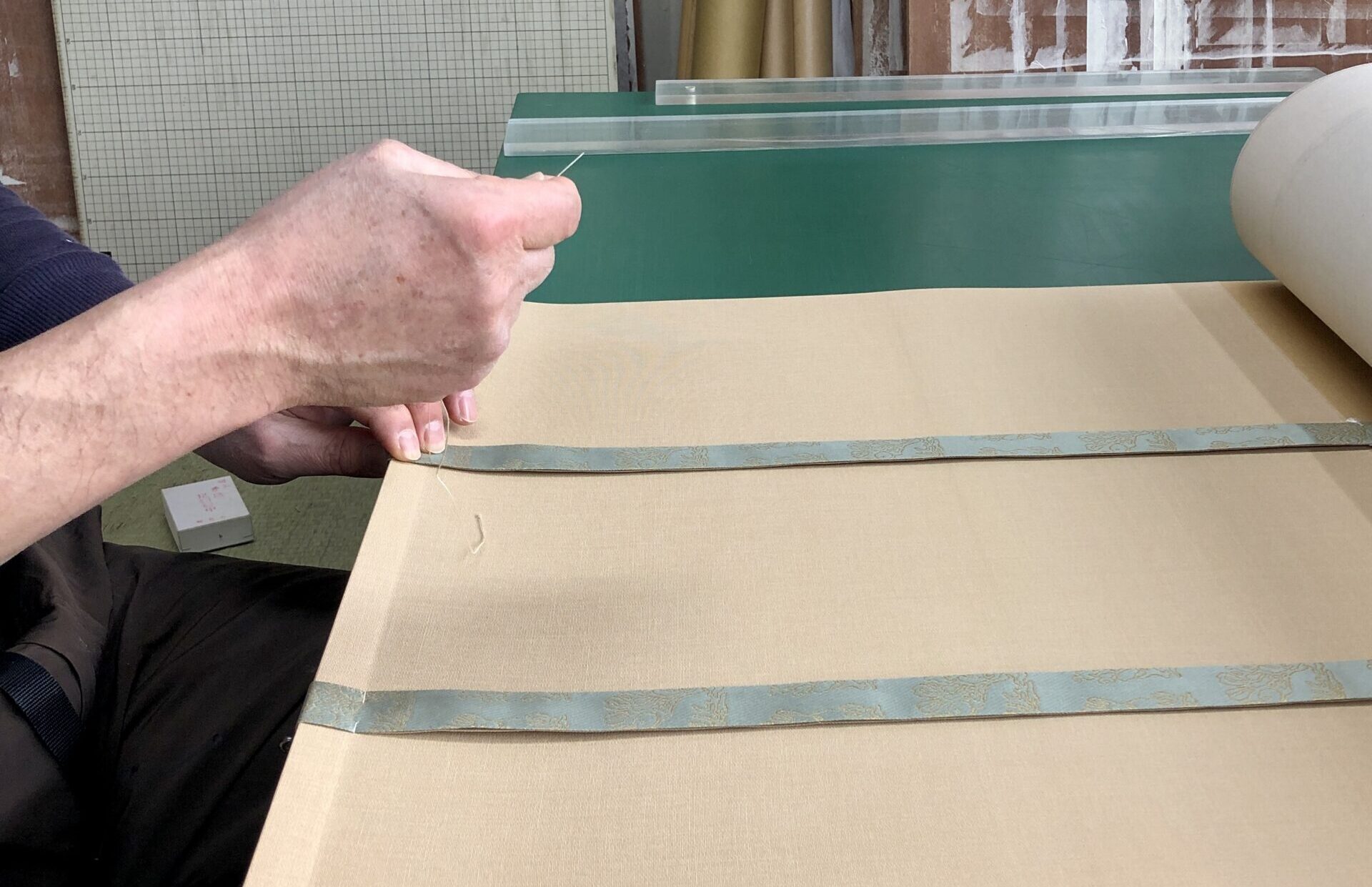

風帯は一般的には、「くけ縫い」をします。この縫い方は、表にも裏にも縫い糸が出ません。むっくりと柔らく仕上げられるのが特徴です。(写真:1)

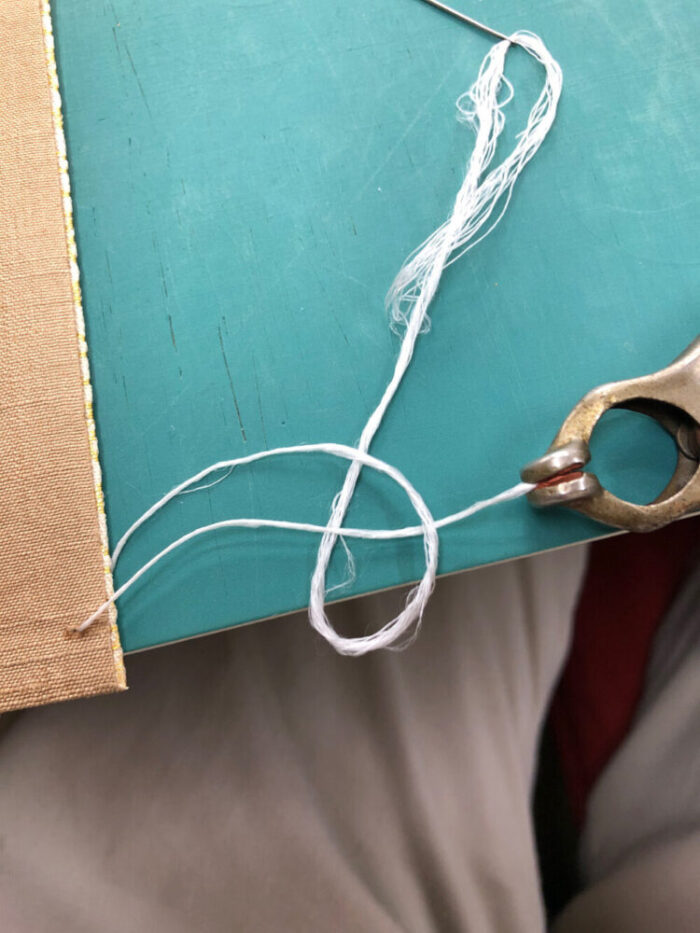

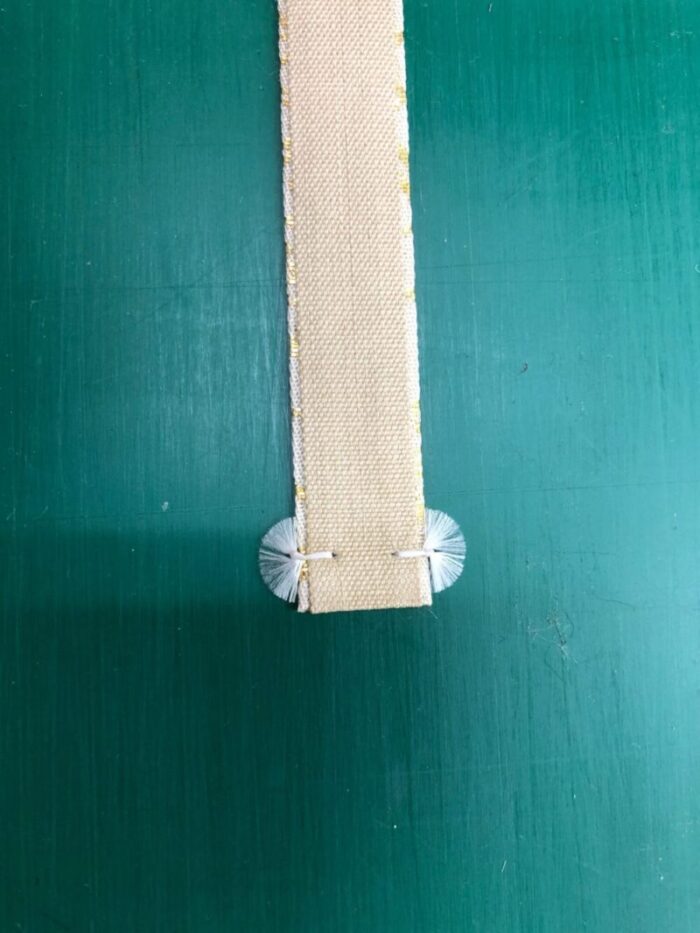

風帯がくけ終われば、2、3日重しをかけて平滑にします。その後、露花糸(写真:2)を縫付け、形を整えて完成です。(写真:3)

尚仙堂ぴーちゃん

昔、風帯を付ける作業が苦手で大嫌いでした。先代が急逝した時に、一番困ったのがこの作業。苦労の結果、今はどちらかというと得意技です。